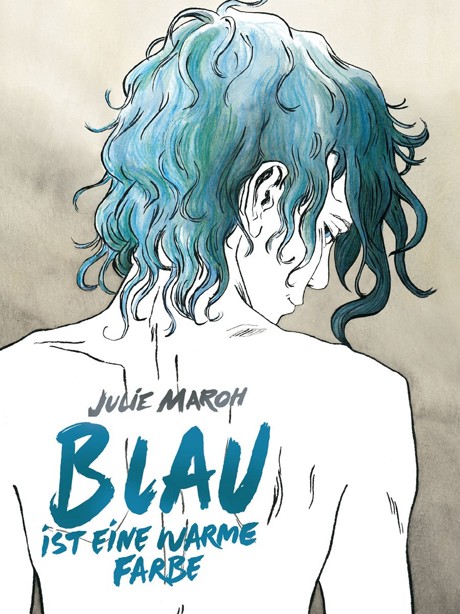

Man sollte eigentlich nicht glauben, dass Homosexualität im 21. Jahrhundert noch ein Problem darstellt. Zumindest in Westeuropa nicht. Ist es aber anscheinend doch, wie das Gezicke deutscher Politiker bezüglich der Gleichstellung von Schwulen und Lesben und die Demonstrationen gegen die Homoehe in Frankreich zeigen. Und nein – das Problem, beschränkt sich offensichtlich nicht auf ein paar verknöcherte Senioren, deren geistige Entwicklung im Mittelalter stehen geblieben ist. Wie dieses Album zeigt, haben auch viele Jugendliche das Gefühl, dass Homosexualität nicht nur ekelhaft, sondern irgendwie auch ansteckend ist.

Man sollte eigentlich nicht glauben, dass Homosexualität im 21. Jahrhundert noch ein Problem darstellt. Zumindest in Westeuropa nicht. Ist es aber anscheinend doch, wie das Gezicke deutscher Politiker bezüglich der Gleichstellung von Schwulen und Lesben und die Demonstrationen gegen die Homoehe in Frankreich zeigen. Und nein – das Problem, beschränkt sich offensichtlich nicht auf ein paar verknöcherte Senioren, deren geistige Entwicklung im Mittelalter stehen geblieben ist. Wie dieses Album zeigt, haben auch viele Jugendliche das Gefühl, dass Homosexualität nicht nur ekelhaft, sondern irgendwie auch ansteckend ist.

Das jedenfalls erlebt die 15jährige Clementine, als ihre Freundinnen erfahren, dass sie in Emma verliebt ist. Ihre beste Freundin will nichts mehr mit ihr zu tun haben, ihre Eltern würden ihre Liebe zu Emma auch nicht akzeptieren, und so muss Clementine selbst damit klarkommen. Was nicht einfach ist. Auch sie ist durch Erziehung und Sozialisation auf Hetero gepolt und will ihre Gefühle für Emma nicht wahrhaben. Und als sie sie vor sich selber nicht mehr verleugnen kann, will sie sie nicht akzeptieren. So kämpft sie nicht nur gegen die Ablehnung durch ihre Umwelt, sondern auch gegen sich selbst, und das ist eine ziemliche Quälerei. Vor allem, weil Emma – die offen zu ihrer Homosexualität steht – noch gar nichts von ihrem Glück weiß, weil Clementine sich nicht traut, sich ihr zu offenbaren.

Autorin Julie Maroh, die eigene Erfahrungen in die Geschichte einfließen lassen hat und viel Ausdruck in Augen und Gesichter ihrer Figuren zaubern kann, hat für dieses Album beim Comicfestival in Angoulême den Prix du Public gewonnen. Die Verfilmung unter dem Titel Blue is the Warmest Color gewann 2013 auf den Filmfestspielen von Cannes den Preis des Kritikerverbandes und die Goldene Palme. Der Film, der im Dezember auch hier in die Kinos kommt, ist aufgrund von Eigenwilligkeiten des Regisseurs umstritten. Das Album ist ein Traum – eine der schönsten, bittersten, zartesten und berührendsten Liebesgeschichten seit Blankets.

Blau ist eine warme Farbe

von Julie Maroh

Splitter

Hardcover, 156 Seiten, 19.80 €

Dieser Lesetipp wurde erstellt von Comickunst–dem Weblog mit aktuellen Rezensionen anspruchsvoller Graphic Novels für Erwachsene: http://comickunst.wordpress.com/.

Der Film folgt am 19. Dezember in den Kinos auf der großen Leinwand.

http://www.blauisteinewarmefarbe.de/

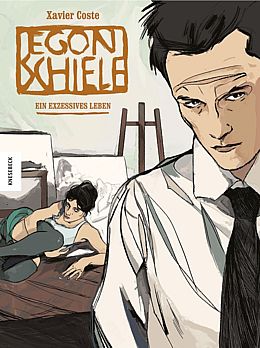

Egon Schiele (1890 – 1918) gehörte zu den wichtigsten Malern der Wiener Moderne. Sein Mentor Gustav Klimt setzte sich immer wieder für den jungen Nachwuchskünstler ein, der für den konservativen Wiener Geschmack etwas zu freizügige Bilder malte. Sigmund Freud arbeitete zwar zur gleichen Zeit in der Kulturmetropole, aber die von ihm entwickelte Psychoanalyse steckte noch in den Kinderschuhen, und die Thematisierung von Sexualität galt weitgehend als Tabu. Gerade Aktbilder gehörten aber zu Schieles Lieblingsmotiven, und die Freizügigkeit, mit der er seine Modelle posieren ließ, ärgerte die Moralhüter der Akademie.

Egon Schiele (1890 – 1918) gehörte zu den wichtigsten Malern der Wiener Moderne. Sein Mentor Gustav Klimt setzte sich immer wieder für den jungen Nachwuchskünstler ein, der für den konservativen Wiener Geschmack etwas zu freizügige Bilder malte. Sigmund Freud arbeitete zwar zur gleichen Zeit in der Kulturmetropole, aber die von ihm entwickelte Psychoanalyse steckte noch in den Kinderschuhen, und die Thematisierung von Sexualität galt weitgehend als Tabu. Gerade Aktbilder gehörten aber zu Schieles Lieblingsmotiven, und die Freizügigkeit, mit der er seine Modelle posieren ließ, ärgerte die Moralhüter der Akademie.

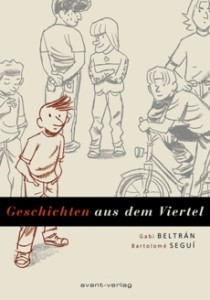

Gabi ist mitten in der Pubertät. Irgendwie, schreibt er, war mir bewusst, dass manche Türen als Eingang dienten, nicht aber als Ausgang. Er hängt mit Freunden ab, kifft, frönt dem Wodka und lässt sich auch mal von Älteren zum Schmierestehen bei einem kleinen Überfall oder zu einer Spritzfahrt in einem geklauten Cabrio überreden. Was nicht immer gut ausgeht. Sein Vater ist Alkoholiker, manche Mütter seiner Freunde gehen auf den Strich – weshalb er seinen ersten Bordellbesuch so planen muss, dass er von denen nicht erwischt wird.

Gabi ist mitten in der Pubertät. Irgendwie, schreibt er, war mir bewusst, dass manche Türen als Eingang dienten, nicht aber als Ausgang. Er hängt mit Freunden ab, kifft, frönt dem Wodka und lässt sich auch mal von Älteren zum Schmierestehen bei einem kleinen Überfall oder zu einer Spritzfahrt in einem geklauten Cabrio überreden. Was nicht immer gut ausgeht. Sein Vater ist Alkoholiker, manche Mütter seiner Freunde gehen auf den Strich – weshalb er seinen ersten Bordellbesuch so planen muss, dass er von denen nicht erwischt wird.

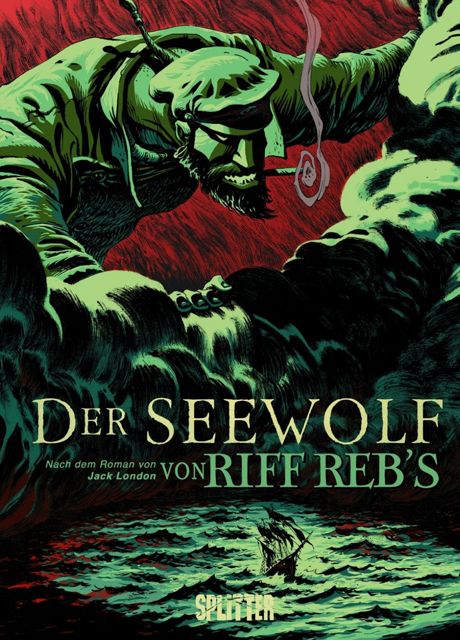

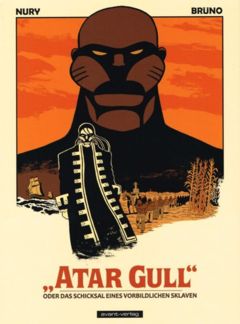

Dies ist eine Geschichte über Sklaverei und Rache. Fabien Nury hat den gleichnamigen Roman von Eugène Sue als Comic adaptiert, Brüno hat die Geschichte in einem Stil zu Papier gebracht, der entfernt an den Stil von Berthet erinnert. Alles beginnt im westafrikanischen Benin, wo sich 1830 zwei Stämme bekriegen. Der Geschäftsmann Benoit, Kapitän eines Sklavenschiffs, macht bei dem Sklavenhändler van Harp Station, um eine neue Ladung aufzunehmen. Die verfeindeten Stämme bringen ihm die Ware. Alle, erzählt van Harp ganz befriedigt, alle bringen uns hervorragende Exemplare! Sie haben endlich aufgehört, ihre Gefangenen zu verspeisen und verkaufen sie stattdessen an uns. 23 Männer, 19 Frauen und 11 Kinder stehen zur Verschiffung bereit.

Dies ist eine Geschichte über Sklaverei und Rache. Fabien Nury hat den gleichnamigen Roman von Eugène Sue als Comic adaptiert, Brüno hat die Geschichte in einem Stil zu Papier gebracht, der entfernt an den Stil von Berthet erinnert. Alles beginnt im westafrikanischen Benin, wo sich 1830 zwei Stämme bekriegen. Der Geschäftsmann Benoit, Kapitän eines Sklavenschiffs, macht bei dem Sklavenhändler van Harp Station, um eine neue Ladung aufzunehmen. Die verfeindeten Stämme bringen ihm die Ware. Alle, erzählt van Harp ganz befriedigt, alle bringen uns hervorragende Exemplare! Sie haben endlich aufgehört, ihre Gefangenen zu verspeisen und verkaufen sie stattdessen an uns. 23 Männer, 19 Frauen und 11 Kinder stehen zur Verschiffung bereit. Eine kleine rosa Tulpe als Geburtsmal auf der Haut – das machte Rebecca (oder hieß sie Rosie? Rhonda? Rita? Daisy?? Roberta???) unverwechselbar. Lambert ist sich sicher – nicht des Namens, dazu ist es zu lange her – aber das Mal, das hatte sie.

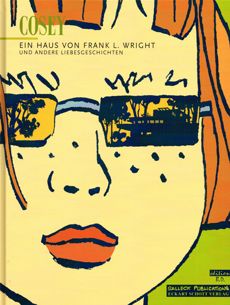

Eine kleine rosa Tulpe als Geburtsmal auf der Haut – das machte Rebecca (oder hieß sie Rosie? Rhonda? Rita? Daisy?? Roberta???) unverwechselbar. Lambert ist sich sicher – nicht des Namens, dazu ist es zu lange her – aber das Mal, das hatte sie.

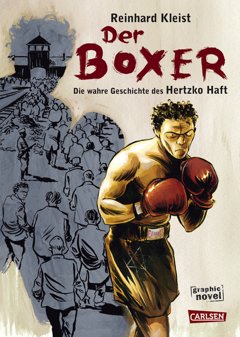

In den Konzentrationslagern der Nazis lief einiges, das weniger bekannt wurde. So wurden viele Sportler – darunter auch Boxer – in den KZs interniert. Die Boxer mussten zum Gaudi der Wachmannschaften und der SS Kämpfe austragen, die im Grunde nur sadistische Gemetzel waren. Die Verlierer überlebten selten. Einer dieser Boxer hieß Hertzko Haft. Er war Jude.

In den Konzentrationslagern der Nazis lief einiges, das weniger bekannt wurde. So wurden viele Sportler – darunter auch Boxer – in den KZs interniert. Die Boxer mussten zum Gaudi der Wachmannschaften und der SS Kämpfe austragen, die im Grunde nur sadistische Gemetzel waren. Die Verlierer überlebten selten. Einer dieser Boxer hieß Hertzko Haft. Er war Jude. Sucht ist listig. Gegen sie zu argumentieren ist sinnlos, weil sie immer die besseren Argumente hat. Wie süß klingt der Satz Nur eine Zigarette nach dem Essen, wenn man sich gerade das Rauchen abgewöhnen will. Wer dieser Logik nachgibt, stellt schnell fest, dass es plötzlich sehr viele Situationen gibt, die man irgendwie mit nach dem Essen umschreiben kann. Und dann gibt es noch die Suchtverlagerung. Wer nicht auch sein Suchtverhalten, sondern nur den Suchtstoff ändert, befriedigt sein Bedürfnis nach oraler Zufuhr später nicht mehr mit Zigaretten, sondern mit dem Kühlschrankinhalt.

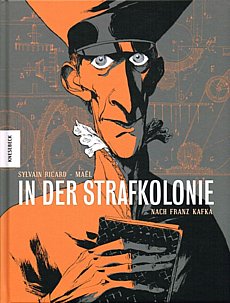

Sucht ist listig. Gegen sie zu argumentieren ist sinnlos, weil sie immer die besseren Argumente hat. Wie süß klingt der Satz Nur eine Zigarette nach dem Essen, wenn man sich gerade das Rauchen abgewöhnen will. Wer dieser Logik nachgibt, stellt schnell fest, dass es plötzlich sehr viele Situationen gibt, die man irgendwie mit nach dem Essen umschreiben kann. Und dann gibt es noch die Suchtverlagerung. Wer nicht auch sein Suchtverhalten, sondern nur den Suchtstoff ändert, befriedigt sein Bedürfnis nach oraler Zufuhr später nicht mehr mit Zigaretten, sondern mit dem Kühlschrankinhalt. Kafkas Geschichten wirken meist surreal. Das gilt auch für seine Erzählung In der Strafkolonie. Aber in Zeiten, in denen nicht nur Diktatoren von Bananenrepubliken, sondern auch Präsidenten der USA Foltermethoden wie Waterboarding für legitim halten, bekommt die Geschichte einen anderen Charakter. In Kafkas Strafkolonie wird einem Reisenden ein Folterinstrument vorgeführt, dessen Technik der amtierende Offizier zu loben nicht müde wird. Man weiß nicht, was man widerlicher finden soll: Die perfide Technik des Instruments, das einen Menschen in zwölf Stunden systematisch zu Tode foltert, oder die Begeisterung, mit der der Offizier es anhimmelt.

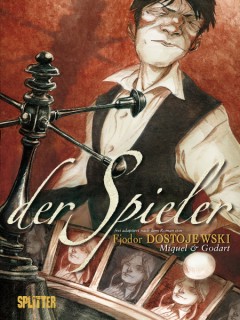

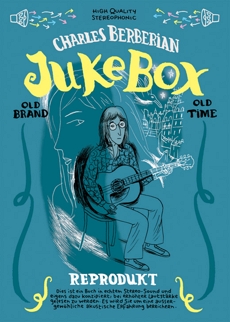

Kafkas Geschichten wirken meist surreal. Das gilt auch für seine Erzählung In der Strafkolonie. Aber in Zeiten, in denen nicht nur Diktatoren von Bananenrepubliken, sondern auch Präsidenten der USA Foltermethoden wie Waterboarding für legitim halten, bekommt die Geschichte einen anderen Charakter. In Kafkas Strafkolonie wird einem Reisenden ein Folterinstrument vorgeführt, dessen Technik der amtierende Offizier zu loben nicht müde wird. Man weiß nicht, was man widerlicher finden soll: Die perfide Technik des Instruments, das einen Menschen in zwölf Stunden systematisch zu Tode foltert, oder die Begeisterung, mit der der Offizier es anhimmelt. Fand John Lennon Bob Dylan wirklich so Scheiße?

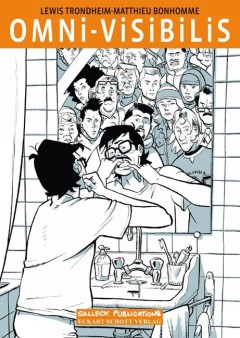

Fand John Lennon Bob Dylan wirklich so Scheiße? Ein Tag, der damit anfängt, dass man sich auf der Toilette aus Versehen auf die Schuhe pinkelt, kann nicht gut enden. Das weiß auch Hervé, ein junger Büroangestellter, der gern die Blonde am Nebentisch anbaggern würde, aber nicht weiß, wie. Und auch die schöne Chloé, mit der er verbandelt ist, hat heute keine Zeit, weil sie zur Theaterprobe muss. No sex today.

Ein Tag, der damit anfängt, dass man sich auf der Toilette aus Versehen auf die Schuhe pinkelt, kann nicht gut enden. Das weiß auch Hervé, ein junger Büroangestellter, der gern die Blonde am Nebentisch anbaggern würde, aber nicht weiß, wie. Und auch die schöne Chloé, mit der er verbandelt ist, hat heute keine Zeit, weil sie zur Theaterprobe muss. No sex today.